Die Anfrage des Museums für Sepulkralkultur, ob ich über die documenta und den Tod sprechen wolle, hatte mich überrascht. So explizit hatte ich mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt. Aber fern lag es mir nicht. Schließlich hatte die dOCUMENTA (13) eine Fülle von Arbeiten präsentiert, die mit Zerstörung und Tod zu tun hatten und von denen einige erschütterten. Die Leiterin der documenta, Carolyn Christov-Bakargiev hatte ja die eingeladenen Künstler ausdrücklich auf dieses Thema hingewiesen, um eine Verbindung herzustellen zwischen den Wunden der Geschichte in Kassel und Breitenau, dem Krieg in Afghanistan und den kriegerischen Konflikten in den arabischen Ländern. Nach meiner Rechnung konnte man in der vorigen documenta dem Themenbereich Tod 31 Werke zuordnen. Eine große Zahl. Aber sie ist in der documenta-Geschichte bisher die Ausnahme.

Bleiben wir einen Moment bei den Zahlen: An den documenta-Ausstellungen seit 1955 haben 3066 Künstler und Künstlergruppen teilgenommen. Rund 170 von ihnen haben sich in einem documenta-Beitrag mit dem Tod oder der Bedrohung des Lebens (Krieg) auseinandergesetzt. Auf dieser Grundlage konnte ich 139 Bilder zusammenstellen, die zu diesem Themenbereich gehören. Etwa drei Dutzend davon will ich heute vorstellen.

Der große Bruch

Die dOCUMENTA (13) hatte dem aus Guatemala stammenden Künstler Anibal López in der Neuen Galerie zwei Räume überlassen. In dem Saal zeigte López zwölf Zeichnungen, deren Zentralmotiv jeweils ein Baum war. Beispielsweise sah man einen Baum, dessen kahle Äste eine spitze Pyramide trugen – so dass ein Gegenbild zu Penones „Idee di Pietra“ entstand. Neben skurrilen Blättern sah man auch ein bedrohliches: In einem Baum hing außer spielzeuggroßen Gegenständen ein abgeschlagener Menschenkopf. Ein deutliches Signal für Mord und Hinrichtung.

In dem Nachbarkabinett ging es dann zur Sache: Dort war auf einem Bildschirm das Video „Testimonio“ (Zeugnis)von der Befragung eines Mannes zu sehen. Der zu Mann selbst war hinter einem weißen Vorhang verborgen, so dass nur sein Schattenbild zu sehen war. Er sollte unerkannt bleiben, denn er berichtete Ungeheuerliches: Er sei, so erzählte er, Auftragskiller und bringe auf Bestellung und gegen Bezahlung Menschen um. In Guatemala sei das ein nahezu gewöhnlicher Beruf.

Sollte das wirklich möglich sein, dass jemand vom Mord auf Bestellung lebt? Oder war das Ganze nur eine Fiktion, ein Fake? Ein Geschäftsmann, der erst kurz zuvor in Guatemala gewesen war und nun an einer Führung durch die Neue Galerie teilnahm, hielt die Erklärungen des Mannes für denkbar. Die Zustände in dem Land seien so katastrophal, dass es dort auch Auftragskiller geben könne.

Wenn da nun wirklich ein Berufskiller Rede und Antwort stand, stellten sich ganz andere Fragen: Wie konnte er zu der Aufnahme des Videos nach Kassel kommen und wie konnte man es zulassen, solche Selbstbezichtungen öffentlich zu verbreiten?

Anibal López hatte das Interview mit dem Killer als Psychogramm gedacht: Was und wie denkt ein solcher Mensch? Zugleich war es aber auch ein Aufschrei, der die Blicke auf ein Land lenken sollte, das von bewaffneten kriminellen und militärischen Kartellen beherrscht wird.

Doch zu meinem Erstaunen verhallte der Aufschrei weitgehend. Erst in der letzten Woche der dOCUMENTA (13) gab es eine kleine aufgeregte Diskussion in einigen Zeitungen und im Fernsehen über die Bekenntnisse des Killers. Der Versuch, die politischen Zustände in Guatemala zu einem international diskutierten Thema zu machen, scheiterte erst einmal.

In der documenta-Geschichte war das eine der radikalsten Arbeiten, die sich mit den Fragen des Lebens und des Todes beschäftigten. Überhaupt war die dOCUMENTA (13) die Ausstellung, die in dieser Hinsicht nicht nur die meisten, sondern auch die extremsten Werke versammelte. Doch dazu komme ich noch später.

Denn spannend an der Arbeit von López ist noch ein anderer Aspekt: Die Tatsache, dass eine politisch-kritische Video-Dokumentation in einer solchen Ausstellung gezeigt werden kann, setzt den totalen Bruch mit dem traditionellen Kunstbegriff voraus. Vor 50 Jahren wäre die Einordnung eines solchen Films als künstlerische Arbeit völlig undenkbar gewesen. Kunstwerke waren für Arnold Bode und Werner Haftmann, die die ersten drei documenta-Ausstellungen gemeinsam prägten, Malerei, Skulptur, Zeichnung und Plastik.

Der große Bruch erfolgte Ende der 60er Jahre, und die documenta 5 war die Ausstellung, die das Publikum erstmals in breiter Form mit dem erweiterten Kunstbegriff konfrontierte. Die neuen Spielräume, die sich dadurch ergaben, wurden von den Künstlern gleich voll genutzt. Lassen Sie mich einige Beispiele nennen: Joseph Beuys zeigte weder Zeichnungen noch Plastik, sondern richtete ein Büro für direkte Demokratie ein, in dem er mit Besuchern über Politik, Wirtschaft und Kultur diskutierte, Christo war mit einem Informationsstand vertreten, an dem für sein Projekt „Valley Curtain“ warb und James Lee Byars verwandelte sich in seiner Performance in eine lebende Skulptur.

In diesem Umfeld war auch der junge, nur wenig bekannte Künstler Günter Saree vertreten. Er lud in einem Raum des Fridericianums Besucher dazu ein, die eigene bewusste Lebenszeit um etwa 15 Minuten zu verkürzen. Mit Hilfe eines Anästhesisten sollten die Besucher sich eine Narkose verabreichen lassen. Bevor sich die Besucher auf dieses Experiment einlassen konnten, mussten sie unterschreiben, dass sie sich auch der Risiken bewusst seien. Zu diesen Risiken gehörte nach Mitteilung Sarees, dass in einem von 6000 Fällen die Narkose zum Tode führen könne. Der Künstler sagte den Teilnehmern zu, sich in einem solchen Falle um die Beisetzung zu kümmern.

Ein makaberes Spiel?

Gewiss – und vor allem in einer Zeit, der der Tod noch ein Tabu war. Doch die Frage nach den Grenzen des Lebens und den Übergang in den Tod war von Günter Saree nicht leichtfertig ins Spiel gebracht. Der damals 32jährige war ein Jahr zuvor mit der Nachricht konfrontiert worden, dass er Krebs habe. Er stellte sich auf seinen Tod ein und provozierte seine Umgebung damit, dass er die Menschen, bevor er 1973 starb, zu seiner lebensbedrohlichen Erkrankung befragte.

Den Raum, den Saree im Fridericianum erhalten hatte, musste er übrigens bald nach der Eröffnung aufgeben. Denn die Landesärztekammer untersagte – unter Androhung des Berufsverbotes – dem Narkosearzt die Mitwirkung an der Aktion. Immerhin hatten sich bis dahin drei Besucher von Saree einladen lassen.

Ähnlich wie 40 Jahre später bei López löste Sarees Aktion keinen öffentlichen Wirbel aus. Die Aufregung entzündete sich an ganz anderen Arbeiten. Doch mit dieser Ausstellung war für alle Zukunft klar, dass es für die Kunst weder inhaltlich noch formal Grenzen geben konnte. Die documenta war nun als Basis für die unterschiedlichsten Formen denkbar – vom Bild bis zur Aktion, in der Elemente der Wirklichkeit in das Feld der Kunst übertragen werden konnten.

Völlig unvorbereitet erfolgte der Bruch 1972 übrigens nicht. Denn bereits in der 4. documenta hatte Edward Kienholz mit seinem Raum „Roxy’s“ eine neue Raumerfahrung in die Ausstellung eingebracht. Er hatte ein altes Bordell mit originalen Möbeln nachgebaut und den Raum mit schrecklichen Figuren bevölkert, die teils Mensch, teils Tier, teils Puppe waren, die wie ausgestellt standen oder lagen und von denen einige wie hingeschlachtet wirkten.

Der begehbare Raum erschien wie eine Bühne, auf der die Besucher zu Mitspielern wurden. Jede Distanz zwischen ihnen und den seltsamen Figuren war verloren. Das spitzte Kienholz vier Jahre später noch einmal zu, als er hinter der Neuen Galerie in einem Rundzelt die Installation „Five Car Stud“ aufgebaut hatte. Im Scheinwerferlicht der Autos sah, wie fünf Weiße einen Schwarzen zu Boden geworfen hatten und ihn kastrieren oder lynchen wollten, weil der sich mit einer Weißen eingelassen hatten. Die junge Frau saß im Auto des Opfers und musste sich übergeben. Wieder konnte man die Installation betreten. Im Halbdunkel war oft nicht gleich zu erkennen, ob man neben einem der Täter oder einem Besucher stand. Die Kunst hatte einen neuen Zugang zur Wirklichkeit gewonnen, und die Wirklichkeit wurde zum Baustoff der Kunst.

Die alten Bilder

Aber welche Bildformen hatte die Kunst zuvor zum Themenbereich des Todes gefunden? Wenn man der Auswahl der documenta-Verantwortlichen glaubt, dann waren es an erster Stelle die klassischen Motive, herkommend aus der christlich-jüdischen Glaubenswelt. Marc Chagalls „Der Tote“ (d1) und Emil Noldes „Grablegung“ (d2) waren Gemälde, die ästhetisch für die im 20. Jahrhundert entstandene Moderne sprachen, die inhaltlich aber einer Jahrhunderte alten Tradition zugehörten. Auch Georges Rouaults „Das Schweißtuch“ (d2) ist hier zu nennen. Es sind zudem Bilder, die man nicht unbedingt mit einer Ausstellung identifiziert, die den Anspruch erhob, die abstrakte Kunst durchzusetzen.

Zu erinnern ist ferner an solche Bilder, die eine romantisch-melancholische Todessehnsucht pflegen. Ein Vorbild für nahezu alle Zeiten hat das aus Shakespeares Hamlet stammende Ophelia-Motiv geliefert, das eine tote junge Frau zeigt, die still und friedlich im Wasser schwebt. Bei Sidney Nolan findet man es in dem Bild „Woman in Mangroves“ (d2) wieder. Und Ulrike Rosenbach übertrug in der documenta 8 das Ophelia-Motiv („Or-Phelia“) auf die Video-Ebene.

Das waren Werke, die weit entfernt waren von der existentiellen Bedrohung. In ihnen ging es weder um das Leiden noch um das grausame Morden. Hier wurde eher verklärt und unterhalten.

Spiel mit dem Tod

Hatte also der Tod in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts seinen Schrecken verloren? Keineswegs. Aber im Verlaufe der documenta-Geschichte wurden zahlreiche Werke gezeigt, die den Tod nicht erst nahmen und in denen die Künstler mit den Totenschädeln und Skeletten ein makaberes Spiel trieben. Vor allem in der Barockzeit war es beliebt, im Sinne der christlichen Lehre die Pracht des Irdischen mit den Zeichen der Vergänglichkeit zu konfrontieren. Doch mittlerweile hatte sich die Todessymbolik verweltlicht und verflacht. Die Bilder von Totenschädeln wurden inflationär, weil nicht nur Künstler, sondern auch die Konsumindustrie sie ausbeutete. Der Halloween-Kult mit den Skeletten hat das einst Schreckliche banalisiert. Harald Kimpel hat übrigens in seinem Buch „Hamlet Syndrom: Schädelstätten“ dieses Geschäft mit dem Totenschädel treffend analysiert.

Aus der Fülle der Bilder, die in diese Kategorie gehören, möchte ich nur einige beispielhaft erwähnen. Da ist als frühestes Gemälde aus der documenta-Geschichte Paul Delvaux‘ „Mise au Tombeau“ (d2) zu nennen. Das Bild wirkt daher so krass, weil Delvaux durch seine kühlen Architekturlandschaften bekannt wurde, in denen sich nackte Frauen traumwandlerisch bewegen.

Es folgt ein Sprung in die documenta 7, in der die Performance-Künstlerin Joan Jonas in „Upside-down and Backwards“ den Tanz mit dem Tod vorführte.

Die von Rudi Fuchs gestaltete documenta 7 stand ganz im Zeichen der damals neu aufgeblühten wilden Malerei. Und diese wilden Maler, die insbesondere aus Italien und Deutschland kamen, hatten eine besondere Vorliebe für das Spiel mit dem Tod. Als Beispiel möchte ich Ihnen das Gemälde „Bildnis eines toten jungen Wissenschaftlers“ von Georg Jiri Dokoupil vorstellen.

In der documenta 8 hatte der Maler Gerhard Merz die Raum-Installation „Vittoria del Sole“ geschaffen, die durch die warmen Sonnenfarben beeindruckte. Die Reihe der bronzenen Totenschädel an der Wand knüpften an das Vanitas-Motiv des Barock an und beschworen die Vergänglichkeit.

Gabriel Orozco benutzte den Totenschädel, um in poetischer Manier eine plastische Zeichnung anfertigen zu können. In seiner Arbeit „Black Kites“ (dX) überzog er den Schädel mit einem Schachbrettmuster. Fünf Jahre später war in der Reihe der Gemälde von Luc Tuymans auch ein Bild zu sehen, spielerisch das Todesmotiv zitierte. Und so wunderte es nicht, dass in dem schier endlos scheinenden Bilderfundus von Yan Lei gleich mehrfach der Knochenmann vorkam.

Ein Totenschädel bedarf hier allerdings einer besonderen Würdigung. Er war zu sehen in einer Vitrine in der Rotunde des Fridericianums, in der Hanne Darboven auf drei Etagen abstandslos fast 4000 Zeichnungen präsentiert hatte. Diese Arbeit mit dem Titel „Kontrabasssolo – Opus 45“ barg sehr unterschiedliche Aspekte. Ein ganz wesentlicher betraf den Arbeitsprozess des Schreibens von Zahlen und Zeichnens von Linien. Diese Zeichnungen waren Lebensspuren, Dokumente ihrer eigenen Existenz und Stationen eines Weges, der irgendwann zum Tode führt.

Der Totenschädel erschien wie die Quintessenz der Arbeit. Er war das Zeichen der Endlichkeit. Doch gleichzeitig war er ein Symbol der Dauer und Ewigkeit, weil er nicht aus Knochen bestand, sondern aus einem Kristall geschnitten war.

Nun umgibt die Kristallschädel eine geheimnisvolle Aura. So gibt es Legenden zufolge nur 13 solcher Kristallschädel. Sie sollen aus einer der indianischen Hochkulturen in Südamerika stammen und Jahrhunderte alt sein. Auch wenn Wissenschaftler heute davon ausgehen, dass die Schädel wohl im 19. Jahrhundert hergestellt wurden, bleibt ihre Faszination erhalten, auch schon deshalb, weil sie durchsichtig sind und das Licht in sich bündeln.

Bilder von tödlicher Gewalt

Als die erste documenta ihre Tore öffnete, war es gerade zehn Jahre her, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen war. Millionen Zivilisten und Soldaten hatte der Krieg den Tod gebracht, und Millionen Juden, Sinti, Roma und andere Minderheiten waren systematisch ermordet worden. Musste diese Barbarei nicht unmittelbar ihren Niederschlag in der Kunst finden, fragen wir aus heutiger Sicht, auch nach der Erfahrung der dOCUMENTA (13). Oder: Musste nicht die documenta zu einem Forum für die Aufarbeitung des Grauens werden?

Nein, diese Fragen stellten sich den Ausstellungs-Planern in den 50er und 60er Jahren nicht. Die von Carolyn Christov-Bakargiev getroffene Feststellung, jedes Kunstwerk sei politisch, hätten die documenta-Macher Arnold Bode und Werner Haftmann für sich abgelehnt. Sie fühlten sich wohl als Anwälte der Moderne und somit als Vorkämpfer der Freiheit. Aber zu diesem Kampf für die Freiheit gehörte für sie, nach vorne zu blicken und nicht rückwärts zu schauen. Ihre Haltung entsprach genau dem Geist der Zeit: Man war froh, davongekommen zu sein und nahm die Zukunft fest in den Blick. Wie in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen fand eine allgemeine Verdrängung statt.

Nur einmal ging Werner Haftmann in seinen Katalog-Einleitungen, die er zwischen 1955 und 1964 schrieb, auf die politische Situation ein. Im Katalog der II. documenta schrieb er: „Dennoch stellt das Jahr 1945 ein Schicksalsjahr dar. In ihm ging der große Krieg zu Ende. Das hieß nicht nur, dass Deutschland, Italien, Japan aus einer fast vollständigen Vernichtung einen neuen Anfang finden mussten, sondern dass auch die weiteren staatlichen und zwischenstaatlichen Beziehungen unter neue Aspekte traten. Auch für das kulturelle Leben ergaben sich veränderte Voraussetzungen. In Europa wurden durch den Zusammenbruch der faschistischen Systeme in Deutschland und Italien die furchtbare Bevormundung der Kulturdurch das Primat des Politischen von diesen Völkern genommen und den schöpferischen Geistern ihre Freiheit zurückgegeben.“

Neuanfang war das Stichwort, Wiedergewinn der Freiheit ein anderes. Trauerarbeit war kein Thema. Alles Interesse richtete sich auf die Frage, wie sich die Kunst im Ringen um den richtigen Weg behaupten könne. Dabei grenzte sich Haftmann nicht nur gegenüber der Propagandakunst der Nationalsozialiten und der Kommunisten, sondern lehnte auch politisch-kritischen Realisten, die vor allem in Frankreich und Italien ihre Stimme erhoben. So gab es auch keine Grundlage für eine Kunst, die sich um die Aufarbeitung der Kriegsschrecken bemühte.

Unter diesen Voraussetzungen wirkt André Massons Zeichnung „Le Thé chez Franco“ , die in der documenta III zu sehen war, wie ein Irrläufer. Erst mit der documenta 6 vollzog sich insofern ein Wandel, als erstmals ein Beug zu der Vernichtungsmaschinerie der Nationalsozialisten hergestellt wurde: Wolf Vostell zeigte in der Abteilung der Künstlerbücher ein Objekt, das an die Gräuel in „Treblinka“ erinnerte. Auch waren in dieser Ausstellung dank der umfangreichen Präsentation der Fotografie-Geschichte erstmals Dokumentar-Aufnahmen aus einem Krieg (Matthew Brady: der Kampf um Fredericksburg“) zu sehen.

Es war auch die documenta, in der genau jene Bilder gezeigt wurden, die Werner Haftmann 20 Jahre zuvor als Produkte eines Propaganda-Realismus abgelehnt hätte. Innerhalb der Abteilung der DDR-Malerei war Bernhard Heisig mit dem Gemälde „Festung Breslau – Die Stadt und ihre Mörder“ vertreten.

Zehn Jahre später, also 1987, war dann die Zeit für eine Auseinandersetzung mit dem Holocaust reif. Robert Morris schuf ein Bildobjekt, in dessen Zentrum ein Flammenmeer zu sehen war, in dem Menschen vernichtet wurden. Doch sehr viel nachdrücklicher wirkte das von Folter und Tod erzählende Bild „Church of St. Francis Xaver“, das Ida Applebroog gemalt hatte.

Manfred Schneckenburger, der nach 1977 im Jahre 1987 zum zweiten Mal die documenta leitete, hatte sich eindeutig auch zu einer sozialkritischen Kunst bekannt. Unter seiner Regie einstand zur Todesproblematik eine eindrückliche Installation in der Karlsaue. Ian Hamilton Finlay hatte auf der Mittelachse zwischen der barocken Orangerie und dem klassizistischen Tempel auf der Schwaneninsel vier monumentale Feilbeile aufstellen lassen. „A View to the Temple“ sollte deutlich machen, dass die Sehnsucht nach Schönheit und Erhabenheit, die in der Parkgestaltung Form gewonnen hat, auch in der französischen Revolution angelegt war, bevor dann daraus die Schreckensherrschaft entstand, deren Symbole die Guillotinen wurden. Der Weg mit den Guillotinen wurde zugleich zur Zeitachse, denn zwischen der Orangerie aus dem frühen 18. Jahrhundert und dem Tempelchen aus dem 19. Jahrhundert lag der Zeitraum, in der die Revolution Europa erschütterte.

Es ist sicherlich kein Zufall, dass im vorigen Jahr Sam Durant ebenfalls die Mittelachse im Auepark auswählte, um auf ihr seine Arbeit „Scaffold“ zu errichten, die Aussichtsplattform, Klettergerüst und eine Versammlung von Galgen war. Es war ein Monument gegen die Todesstrafe.

Die Fotografie, der Film und die Videotechnik haben in den 70er und 80er Jahren den Künstlern neue Möglichkeiten in die Hand gegeben, um Geschichten zu erzählen. Nicht immer gelang das. Wenn man sich beispielsweise an die Arbeit „Shooting Gallery“erinnert, die Kendell Geers 2002 in der documenta zeigte, dann muss man sagen, dass deren Wirkung verpuffte. Denn die Bilder, die da zu sehen waren, unterschieden sich nur wenig von denen, die uns täglich dutzendfach im Film und Fernsehen erreichen.

Anders verhält es sich, wenn Künstler eigene Erzählmuster finden. Ein hervorragendes Beispiel lieferte zur dOCUMENTA (13) der Ägypter Wael Shawky mit seinem Film „Cabaret Crusades“. Er schilderte aus arabischer Sicht die mittelalterlichen Kreuzzüge und lehrte uns dabei, dass die sogenannten heiligen Krieger aus Europa wahre Barbaren waren. Diese drastische Geschichte rührte uns deshalb so stark an, weil sie in der Form eines Märchens vorgetragen wurde und weil die ausdrucksstarken historischen Marionetten die Erzählung zuweilen ins Absurde und Groteske gleiten ließen. Dieses Spiel ließ einen nur schwerlich los.

In gleicher Weise anrührend war der Film „Continuity“ von Omer Fast. Die tödliche Wahrheit des Afghanistan-Krieges wurde in diesem Film in einer grotesk-absurden Geschichte gespiegelt: Ein Elternpaar, dessen Sohn in Afghanistan getötet worden ist, versucht, den Verlust dadurch zu überwinden, dass es Call-Boys einlädt, die bereit sind, die Heimkehr des Sohnes vorzuspielen.

Einen weiteren Höhepunkt in der Auseinandersetzung mit den Todesbildern lieferte der Libanese Rabih Mroué mit seiner Video-Installation „The Fall of a Hair“. In der Arbeit geht vordergründig um die Wahrheit der Bilder und um deren Manipulation. Aber es geht auch darum, dass durch die Handy-Kameras eine neue Form der Todesbilder möglich geworden ist. Der Todesschütze, der im syrischen Bürgerkrieg seine Waffe anlegt, kann nun von seinem Opfer im Bilde festgehalten werden. Zwar sind die Waffen ungleich, doch ganz wehrlos sind die Opfer nicht mehr.

Die verborgenen Todesbilder

Mehrfach gab es in der documenta Kunstwerke zu sehen, die auf den ersten Blick mit der Todesthematik nichts zu tun hatten, die aber tief mit ihr verbunden waren. Erst die hinter dem Werk verborgene Geschichte öffnete den Zugang zum Verständnis.

Das trifft zum Beispiel auf Penny Yassours zweiteilige „Railway Map“, Germany“ zu, die in der documenta X gezeigt wurde. Die reliefartigen Gummimatten bilden in gespiegelter Form die Karte der deutschen Reichsbahn aus dem Jahre 1938 ab. Sie präsentieren ein unglaublich dichtes Netz der Eisenbahnstrecken. Dieses engmaschige Netz war die Voraussetzung für die später anlaufende, systematische Deportation der Juden sowie deren Ermordung.

Auch Doris Salcedo entschied sich für Platzhalter, um an eine menschliche Tragödie zu erinnern. Sie stellte zur Documenta11 in ihrer Arbeit „Noviembre 6“ zerbrochene und verkeilte Stühle in einen Raum, um von einem Massaker in ihrem Heimatland Kolumbien zu erzählen. Beide Arbeiten – von Penny Yassour und Doris Salcedo – sind in der Neuen Galerie zu sehen.

Zur documenta 12 wurde der Friedrichsplatz für mehrere Wochen zur Attraktion, weil sich die gesamte Rasenfläche in ein blühendes „Mohnfeld“ verwandelt hatte. Besucher und Passanten waren fasziniert von der Schönheit. Erstmals hatte sich Platz in ein geschlossenes Bild verwandelt. Doch Sanja Ivekovic, die die Mohnblumen hatte einsäen lassen, dachte nicht nur an die Schönheit der Blumen, sondern auch daran, dass in vielen Ländern die Mohnblumen Symbole für gefallene Soldaten sind und dass hinter dem Militäreinsatz in Afghanistan ein Krieg um die aus Mohn gewonnenen Drogen tobt.

Wie ein harmloses Porträt wirkt Gerhard Richters Gemälde „Betty“, das er 1977 schuf. Das Bild zeigt seine Tochter. Eigentümlich wird es nur dadurch, dass das Mädchen zu sehen ist, wie es mit dem Kopf auf einer Platte liegt. Die Vorlage für diese ungewöhnliche Sichtweise hatte Richter in einer Illustrierten gefunden: Auf dem Bild war die tote Terroristin Ulrike Meinhof zu sehen gewesen. Richter hatte seine Tochter die gleiche Position einnehmen lassen, in der Ulrike Meinhof zu sehen war. Das Porträt „Betty“ diente Richter mit zur Vorbereitung seines Zyklus „18. Oktober 1977“, der sich mit dem Tod der RAF-Terroristen beschäftigte.

Ein Opfer des Krieges im Westjordanland war die Giraffe Brownie. Das Tier, das eine der Attraktionen im einzigen Zoo im Westjordanland bildete, war bei einem israelischen Angriff in Panik geraten, gegen eine Eisenstange gelaufen, umgefallen und gestorben. Das tote Tier wurde präpariert und ist in dieser Form zum Ausgangspunkt einer Geschichte und zur Klage gegen den unendlichen Krieg in Palästina geworden. Der aus Österreich stammende Künstler Peter Friedl hat die „Zoo-Story“ entdeckt und uns zur weiteren Verbreitung überlassen.

Formen des Gedenkens

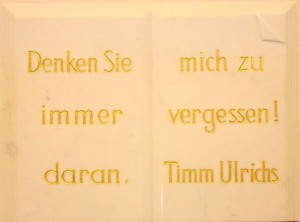

Meinen Vortrag kann ich natürlich nicht schließen, ohne darauf hinzuweisen, dass zwei documenta-Arbeiten zum Tod hier im Museum für Sepulkralkultur ausgestellt sind. Die eine begleitet mich seit Jahren. Sie stammt von dem Künstler Timm Ulrichs, der dadurch bekannt wurde, dass er die Sprache beim Wort nimmt und im Handumdrehen zu jeder Pointe ein Bild findet. Lange bevor er ahnte, dass er mal mit einem eigenen Todes-Monument in der Künstlernekropole vertreten sein würde, beschäftigte er sich mit dem Tod und dem Gedenken. Die Sucht, sich in Grabsteinen zu verewigen, nahm er aufs Korn und verdrehte die Botschaft. Grabsteine sollen helfen, die Toten nicht zu vergessen. Timm Ulrichs fordert von den Betrachtern seiner Grabplatte das Gegenteil: „Denken Sie immer daran, mich zu vergessen!“ Womit ihm im Gedächtnis ein Platz sicher ist.

Die zweite Arbeit hatte Via Lewandowsky zur DOCUMENTA IX geschaffen. Er hatte im Ehrenmal am Rosenhang die liegende Figur eines toten Soldaten entdeckt. Die steinerne Figur ließ Lewandowsky abformen und in Paraffin gießen, um dann die steinerne Figur unter einer Kiste verschwinden, um darüber in der Kiste auf einem Zwischenboden die Paraffin-Gestalt zu präsentieren. Diese Umwandlung führte dazu, dass an die Stelle eines versteinerten Soldaten eine zart scheinende Figur trat, die den Eindruck erweckte, als habe sie erst vor kurzem das Leben ausgehaucht. Der steinerne Soldat ruht natürlich im Ehrenmal, aber die mit einer Glasscheibe verschlossene Kiste mit der Paraffin-Figur ist hier zu besichtigen.